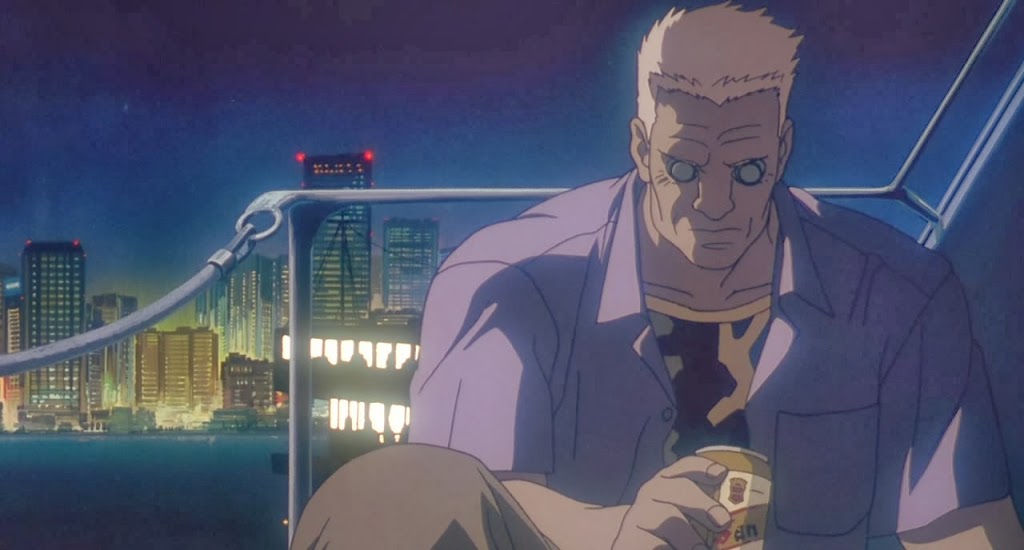

Nella Hong Kong del 2029 Kusanagi è una poliziotta cyborg che, insieme ad un collega, si mette sulle tracce di un misterioso "burattinaio".

Diretto da: Mamoru Oshii

Genere: animazione

Durata: 83'

Paese: GIAP

Anno: 1995

Rivedere Ghost in the Shell nel 2014 è un esercizio molto salutare. Un anime che ha quasi vent’anni e ha rappresentato indubbiamente un crocevia fondamentale sotto molti profili – dall’animazione non solo nipponica al cyberpunk – potrebbe oggi suscitare in molti la curiosità come un mero oggetto di modernariato.

Dico subito che non mi sembra questo il caso: e forse uno dei motivi è che già al suo apparire, a metà degli anni Novanta, la poetica di Blade Runner (1982) e dell’immaginario cyberpunk aveva fatto il suo corso – del capolavoro di Ridley Scott, per dire, era già nota la versione director’s cut uscita nel 1993, dopo le altre due “theatrical” – e appariva quasi vetusta (il fallimento, stilistico anche se non per forza poetico, di Strange Days (1995) di Kathryn Bigelow sta lì a testimoniarlo).

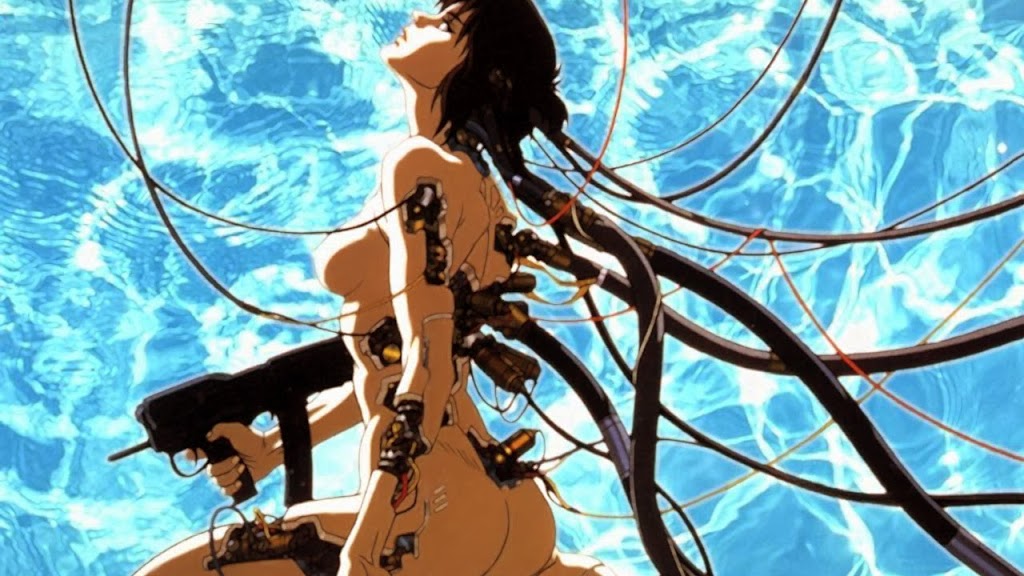

Come sappiamo, arrivò poi Matrix (1999) ad illuderci per un po’. Rivederlo, ripeto, è salutare. Perché il lavoro di Oshii è tutto fuorché riconducibile ad un modello di facile identificazione e anche oggi, senza possedere una cifra rivoluzionaria che soltanto gli apologeti più estremisti della commistione uomo-macchina o uomo-rete potrebbero ancora attribuirgli, ha non pochi elementi di fascinazione, a partire dalla sua natura tecnica ibrida, né esempio di animazione tradizionale né pienamente inserito nell’alveo del digitale oggi imperversante.

Come noto, la vicenda è ingarbugliata e non sempre agevole da seguire. Gli eventi della storia, desunta e compendiata dal manga di Masamune Shirow, sono tanti e compressi in un minutaggio molto limitato (tralascio le problematiche dovute all’indecoroso doppiaggio italiano condotto all’epoca sull’edizione inglese, che trasforma per esempio il “Burattinaio” della storia originale nel “Signore dei Pupazzi”: si consiglia vigorosamente la visione in versione originale sottotitolata).

Il ritmo cantilenante, di assorta meditazione sulla commistione di anima e tecnologia, scandito dal magnifico, alterno e ipnotico commento musicale “ambient” di Kawai Kenji, non sembra adeguarsi al genere action-thriller in cui il film evolve. E nemmeno si adatta completamente ad una riflessione filosofica sull’umanità perduta e ritrovata, come ci si aspetterebbe dall’incrocio di animismo e fantascienza cyberpunk. Mi sembra allora che la chiave di lettura più emozionante e convincente sia quella squisitamente melodrammatica.

Kusanagi e il Burattinaio si avvicinano, si cercano, si scontrano come nella più classica delle storie d’amore tormentate. E il film conquista una sua inerzia proprio quando non vuole ad ogni costo apparire come un testo religioso, filosofico, persino profetico.

Se ha un senso la frase conclusiva di Kusanagi (“Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto”) è proprio quello definitivo del testo paolino (la Prima Lettera ai Corinzi) da cui è tratta: si può indagare ogni cosa ed esplorare ogni minimo anfratto della conoscenza e dell’universo, ma ciò che conta e che serve alla fine è soltanto l’amore.